近日,上海交通大学电气工程学院刘亚坤等在地球物理领域顶级期刊Journal of Geophysical Research: Atmospheres发表了研究性论文“Reduction in Global Lightning Activity During the COVID Pandemic”。该研究通过对全球雷电活动长达6年(2017年-2023年)的观测和分析,交叉研究TRMM卫星、国际空间站ISS-LIS的遥感数据,分析大尺寸气候现象厄尔尼诺/南方涛动(ENSO)对雷电的影响,并实现量化建模。首次发现了全球尺度下人类活动变化(新冠疫情引发)对雷电活动的影响,成功解析得到2017-2023年各国雷电活动变化的差异特征。该工作由上海交通大学、美国麻省理工学院、印度特里普拉大学、匈牙利国家地球物理与空间科学研究所(HUN-REN)、巴西安赫比·莫伦比大学、美国加利福尼亚州立大学、华盛顿大学、阿拉巴马大学、美国国家航空航天局NASA马歇尔航天飞行中心、先进环境监测中心等多家单位的国际合作完成,第一作者和通讯作者为电气工程学院刘亚坤。

文章背景与贡献

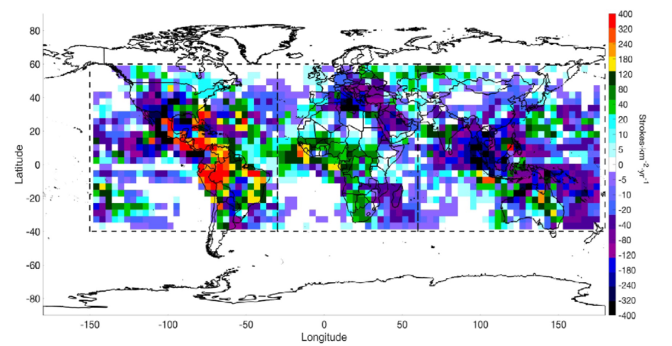

全球雷电活动探测是飞机雷电防护、全球能源互联、全球气候变化等研究需要的基础数据,是全球电路的交流/直流源之一,是全球温度变化的敏感指示参量,2022年被世界气象组织WMO列入核心气候变量(Essential Climate Variables, ECV)。全球尺度的雷电活动数据宝贵,然而我国在全球尺度的雷电探测方法还需研究,全球雷电探测能力需要建设。文章通过卫星遥感、地基探测、数据分析、建模计算、交叉验证等方法,首次发现了人类活动变化(新冠疫情引发)对全球雷电活动的影响可达3.0%–5.8%(全球平均每天发生约800万次雷电),为全球气候变化建模和研究提供了全球雷电活动数据基础。

图1 人类活动变化引发的全球雷电活动变化

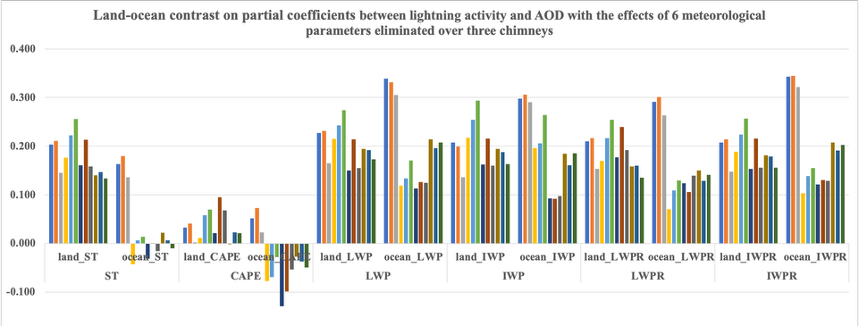

研究还通过大尺寸气候现象厄尔尼诺/南方涛动(ENSO)影响分析、全球雷电烟囱(Global Lightning Chimneys)对比、海陆雷电差异等的研究和建模,为认识雷电活动的海陆差异、气象因素响应敏感性、气溶胶效应等研究提供了全球尺度的案例和成果。本工作充分利用了电磁波全球传播特性的优势和电磁反演的研究积累,是电气工程学科电磁领域在地球物理、大气电学等学科的交叉研究和创新。

图2 人类活动变化引发的雷电活动变化与气象因素和AOD的偏相关分析结果

该文的第一作者和通讯作者为电气工程学院刘亚坤副教授,合作者包括美国麻省理工学院Earle Williams首席科学家、印度特里普拉大学Anirban Guha教授、匈牙利国家地球物理与空间科学研究所Gabriella Satori名誉教授、巴西安赫比·莫伦比大学Osmar Pinto Neto教授、美国华盛顿大学Robert Holzworth教授、阿拉巴马大学Katrina Virts教授、美国国家航空航天局NASA马歇尔航天飞行中心首席研究专家Timothy Lang博士等。本研究得到了中国国家自然科学基金、美国国家自然科学基金NSF、匈牙利国家科研开发与创新署的资助。

期刊基本情况

Journal of Geophysical Research: Atmospheres是美国地球物理联合会(AGU)主办的地球物理领域顶级期刊,涵盖气候变化、大气物理、天气与气候建模等领域 。

文章链接:https://doi.org/10.1029/2024JD0423

供稿:刘亚坤