近日,上海交通大学电气工程学院刘亚坤、郝伟等在国际顶级期刊Angewandte Chemie International Edition发表了研究性论文“Origin of Lithium Dendrite Formation in Sulfide-based Electrolyte”。该研究提出了使用离子能级(IL)作为锂元素价态(Li0/Li+)的定量描述符,精确判断了锂原子在固态电解质内各位点的沉积倾向,系统认识了锂枝晶在固态储能电池中的萌生和延展机制,为硫基固态电解质的工程应用开辟了新的研究思路,支持了储能电池本体安全发展。

文章内容

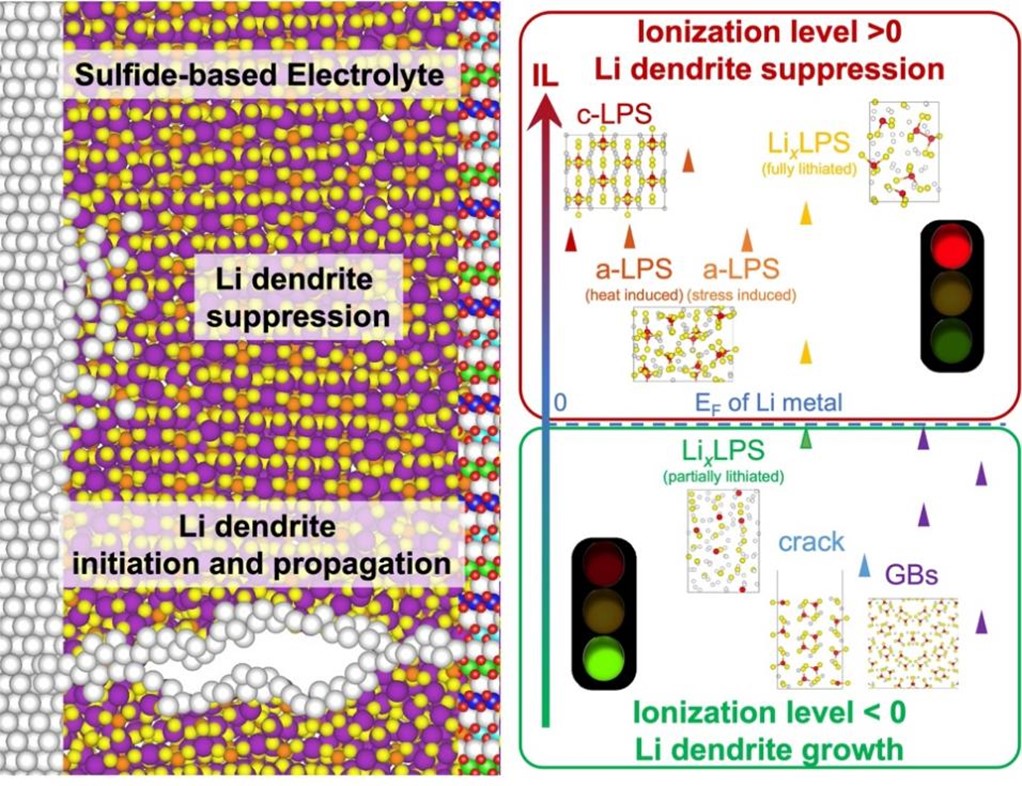

在储能电池领域,硫基固态电解质凭借其高锂离子传输能力、较好的机械延展性与界面相容性,成为推动电解质向更高安全维度与能量密度发展的关键手段。尽管硫基固态电解质普遍具有较高的剪切模量(通常 > 6 GPa),理论上应有效抑制锂枝晶的机械穿刺。然而,锂枝晶在充放电循环过程中受到电激励而持续生长仍成为制约硫基固态电解质(如Li3PS4,简称LPS)在全固态电池中实际应用的重要难题。本文创新性的提出耦合了电压势能和化学生成能的离子能级(IL),利用探针原子系统的计算了典型LPS构型中Li0原子的优势沉积位点,解构了固态电解质本征电子绝缘性在枝晶生长过程中的演变规律,实现了固态电池内锂枝晶产生位点的精准计算预测。

图1 根据离子能级定量

精确判断锂原子在硫基固态电解质内各位点的沉积倾向

文章贡献

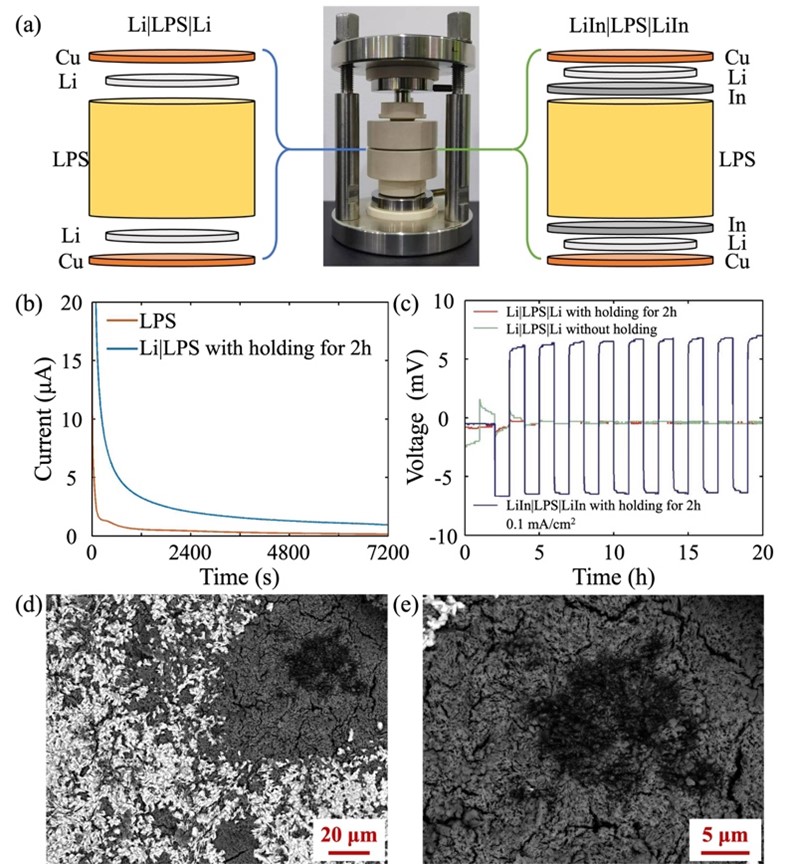

传统的锂原子沉积判据往往关注与锂原子沉积过程中的化学生成能,使得的还原过程的离子电子耦合过程无法精确分析,从而影响其定量判断。本文另辟蹊径,将电压势能耦合入定量描述符,实现了硫化物固态电解质内锂原子沉积的定量精准计算预测。一方面揭示了电解质本征电子绝缘性的劣化模式,分析了锂离子与电子动态在枝晶生长过程中的演变规律;另一方面表征了锂枝晶扩展与电解质内部裂纹形成之间的协同效应,为深入理解硫基固态电解质的电学-化学-机械耦合降解机制提供了新视角。

本文所提方法不仅适用于电池循环过程中锂枝晶位点判断,还可进一步拓展至过电压、过电流冲击等非工况情况下的储能电池性能预测。实现储能电池在复杂环境下的安全应用。

图2 枝晶扩展-裂纹形成之间的协同效应

与电解质本征电子绝缘性的演变规律

本文的第一作者为郝伟助理研究员,通讯作者为刘亚坤副教授、梁正副教授与郝伟助理研究员,合作者包括李雨珺硕士和美国德克萨斯大学奥斯汀分校Gyeong Hwang教授。上海交通大学电气工程学院为第一完成单位,参与的研究机构包括上海交通大学变革性分子前沿科学中心、美国德克萨斯大学奥斯汀分校化工学院等。本研究得到了宁德时代21C创新实验室固态电池研发项目基金的资助,在此深表感谢。

关于Angewandte Chemie International Edition

Angewandte Chemie International Edition是德国化学学会 (GDCh)的期刊,涵盖储能电池、电池安全相关的领域。截至论文发表时的影响因子为16.6,五年影响因子为16.2。

文章链接:https://doi.org/10.1002/anie.202500245

供稿|郝伟